Comment calculer son taux d'incapacité permanente (IPP) ?

Comment calculer le taux d’incapacité permanente (IPP) après un accident du travail ou une maladie professionnelle ?

À la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il est fréquent de conserver des séquelles physiques ou psychiques pouvant réduire durablement votre capacité à exercer votre activité professionnelle.

Dans ce cas, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) peut vous attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP).

Ce taux est déterminant : il conditionne non seulement le montant de l’indemnisation à laquelle vous pouvez prétendre, mais aussi la forme de la compensation — indemnité en capital pour les incapacités légères ou rente viagère pour les taux plus élevés. Pourtant, son mode de calcul et ses conséquences financières restent souvent complexes à comprendre.

Pour défendre efficacement vos droits, DefendsTesDroits s’appuie sur son réseau d’avocats partenaires, notamment Maître Maxime Bisiau, avocat reconnu en droit de la sécurité sociale.

Dans cet article, nous vous expliquons comment le taux d’incapacité permanente est calculé, les critères pris en compte et les démarches à suivre pour garantir la protection de vos droits.

Sommaire

- La consolidation : le point de départ

- Le barème indicatif d'invalidité

- La notification du taux d'incapacité

- Les recours en cas de désaccord

- Conclusion

- FAQ

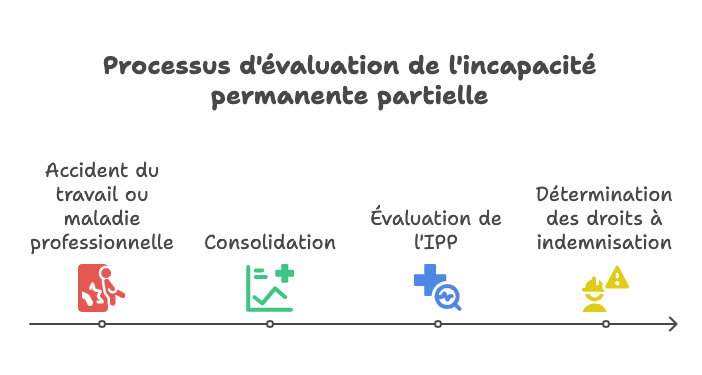

Consolidation et IPP : une étape déterminante dans l’évaluation des séquelles

Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) intervient après une étape médicale cruciale : la consolidation. Ce terme désigne le moment où l’état de santé se stabilise. Cela signifie que les soins médicaux n’apportent plus d’amélioration notable ni d’aggravation. En d’autres termes, les séquelles sont considérées comme permanentes.

👉 Sans consolidation, il n’est pas possible de calculer un taux d’IPP. C’est pourquoi cette étape marque le point de départ du processus de reconnaissance de l’incapacité.

À quoi sert la consolidation ?

La consolidation met fin à la période de soins actifs. Elle permet :

- D’envisager une reprise du travail ou, à défaut, une reconversion professionnelle ;

- D’engager l’examen du taux d’incapacité permanente par le médecin-conseil de la Sécurité sociale ;

- De déterminer les droits à indemnisation (rente ou capital selon le taux d’IPP retenu).

Quels critères sont pris en compte pour calculer le taux d’IPP ?

Le taux d’IPP n’est pas déterminé de façon automatique. Il résulte d’un examen individualisé, fondé sur plusieurs éléments médicaux et professionnels, conformément au barème indicatif de la Sécurité sociale :

- La nature des séquelles : douleurs, pertes fonctionnelles, troubles psychiques, etc.

- L’état général du patient : état de santé global, pathologies antérieures.

- L’âge de la victime : plus la personne est âgée, plus les séquelles peuvent être pénalisantes.

- La profession exercée : une même infirmité peut être plus handicapante selon le métier (par exemple : un trouble auditif chez un musicien vs un employé administratif).

- L’impact sur la capacité à exercer un emploi : on parle ici de retentissement professionnel.

💡 Bon à savoir : le taux d’IPP peut être compris entre 1 % (séquelles légères) et 100 % (incapacité totale), avec des seuils importants à 10 %, 25 % ou 66 % pour les droits à majoration ou à rente.

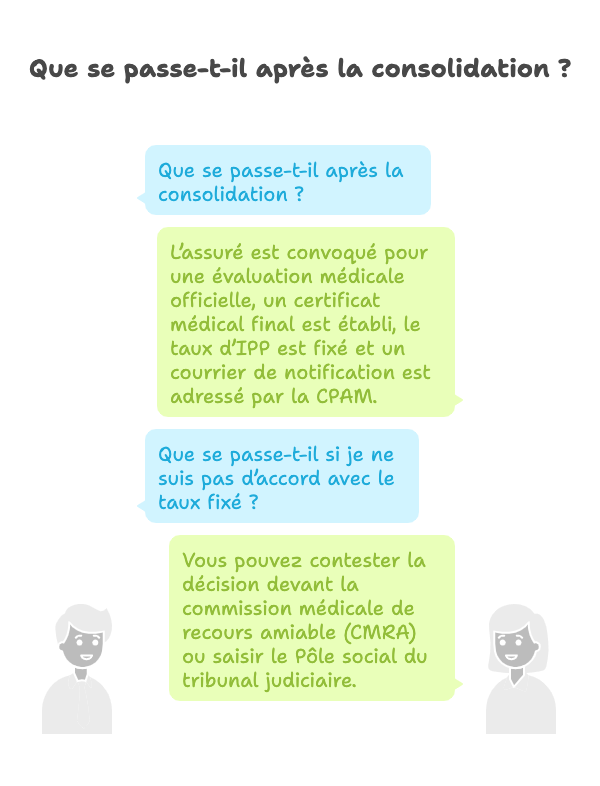

Que se passe-t-il après la consolidation ?

Une fois consolidé, l’assuré est convoqué pour une évaluation médicale officielle. À la suite de cette visite :

- Un certificat médical final est établi ;

- Le taux d’IPP est fixé ;

- Un courrier de notification est adressé par la CPAM, précisant le taux retenu et les modalités d’indemnisation.

⚠️ En cas de désaccord avec le taux fixé, il est possible de contester la décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) ou de saisir le Pôle social du tribunal judiciaire.

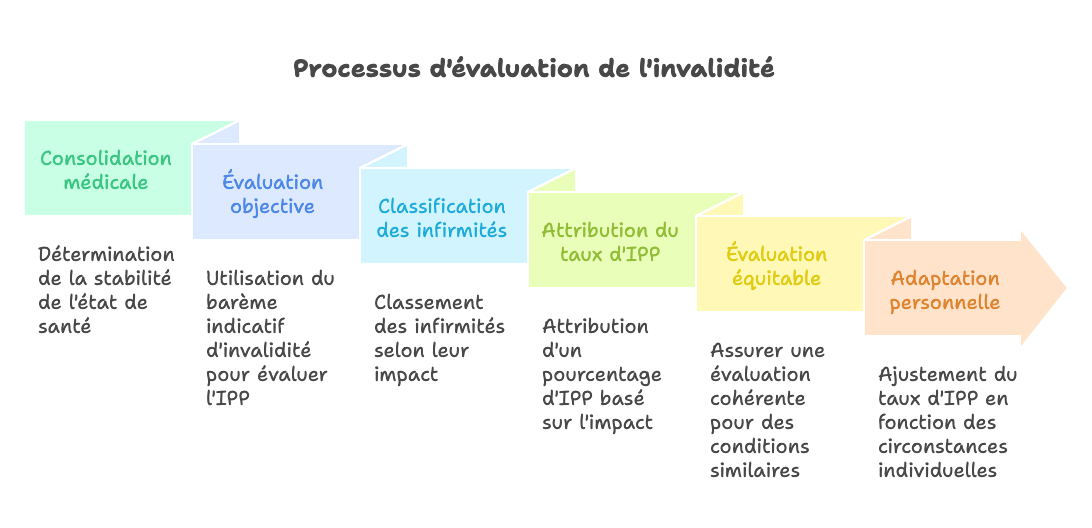

Le barème indicatif d’invalidité : un outil clé pour calculer votre taux d’IPP

Une fois la consolidation médicalement établie, l’étape suivante consiste à évaluer objectivement le taux d’incapacité permanente partielle (IPP). C’est ici qu’intervient un outil central dans le processus : le barème indicatif d’invalidité. Ce référentiel permet d’assurer une évaluation équitable et uniforme des séquelles laissées par un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Qu’est-ce que le barème indicatif d’invalidité ?

Le barème indicatif d’invalidité est un tableau officiel annexé au Code de la Sécurité sociale, utilisé par les médecins-conseils des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM). Il classe les différentes infirmités et séquelles en leur attribuant un taux d’IPP exprimé en pourcentage, selon leur impact sur la capacité de travail de l’assuré.

🔎 Par exemple :

- Une amputation d’un membre peut entraîner un taux d’IPP allant de 25 % à 60 % selon sa localisation ;

- Des troubles auditifs bilatéraux sévères peuvent justifier un taux autour de 40 % ;

- Un traumatisme psychique durable peut également être évalué dans le barème.

Pourquoi ce barème est-il essentiel pour votre indemnisation ?

Ce barème permet d’éviter des évaluations arbitraires. En s’appuyant sur des critères standardisés, il garantit que deux assurés présentant des lésions similaires reçoivent une évaluation équivalente, quel que soit le médecin. Il joue donc un rôle fondamental dans la transparence du processus.

👉 Le barème n’est pas rigide, mais indicatif : le médecin-conseil peut adapter le taux en fonction de la situation personnelle du salarié (âge, profession, état de santé global), ce qui en fait un outil à la fois structuré et adaptable.

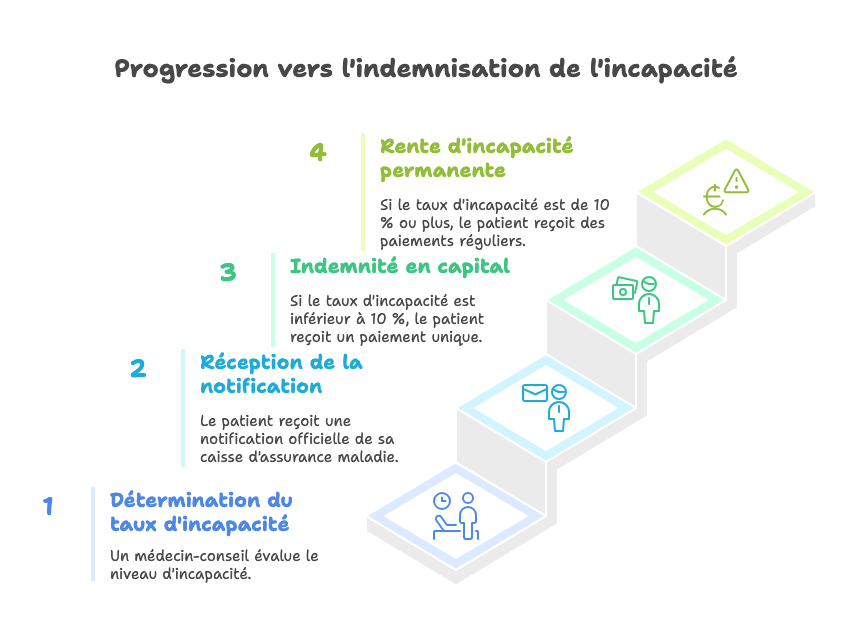

Notification du taux d’IPP et indemnisation : que se passe-t-il après l’évaluation ?

Une fois votre taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué par le médecin-conseil, la procédure entre dans sa phase administrative. Vous recevez une notification officielle de votre caisse d’assurance maladie. Ce document est capital : il précise non seulement le taux retenu, mais aussi la nature de l’indemnisation à laquelle vous avez droit.

Que contient la notification du taux d’incapacité ?

Cette notification par courrier recommandé comprend :

- ✅ Le taux d’IPP reconnu, exprimé en pourcentage ;

- ✅ Le mode de réparation financière prévu (indemnité en capital ou rente) ;

- ✅ La possibilité d’émettre une réclamation ou contestation, selon les voies de recours prévues.

Indemnisation selon le taux d’IPP : capital ou rente ?

Le mode d’indemnisation dépend directement du pourcentage d’incapacité attribué :

💶 Indemnité en capital (IPP < 10 %)

- Si le taux est inférieur à 10 %, vous recevrez un versement unique.

- Ce capital forfaitaire vise à compenser les séquelles sans ouvrir droit à un revenu régulier.

- Il est calculé selon un barème défini chaque année par décret (ex. : X € par point d’incapacité).

📆 Rente d’incapacité permanente (IPP ≥ 10 %)

- Dès 10 % d’IPP, vous percevez une rente viagère.

- Modalité de versement :

- 🕒 Trimestriellement entre 10 % et 50 % ;

- 📅 Mensuellement à partir de 50 %.

Cette rente vise à compenser durablement une perte de capacité professionnelle. Elle est indexée sur les variations de prix et peut être révisée en cas d’aggravation de l’état de santé.

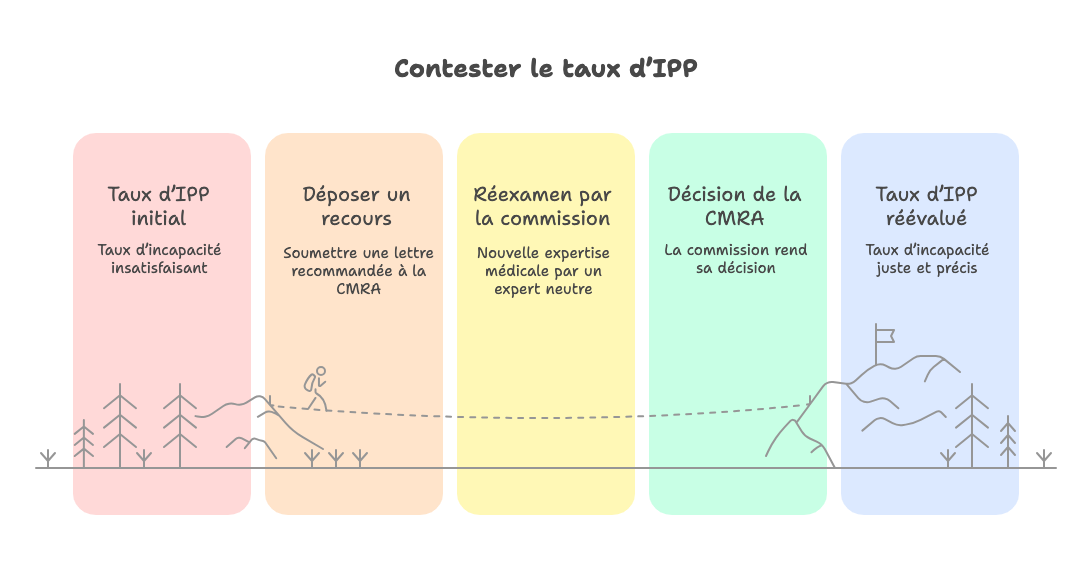

Contester son taux d’IPP : quelles démarches en cas de désaccord ?

Il peut arriver que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé par le médecin-conseil ne reflète pas la gravité réelle de vos séquelles. En droit de la sécurité sociale, vous disposez de recours encadrés pour faire valoir vos droits et obtenir une réévaluation plus conforme à votre situation.

Délai pour contester le taux d’IPP : attention aux 2 mois 🔎

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la réception de la notification du taux d’IPP pour déposer un recours. Ce délai est impératif : au-delà, la décision devient définitive. Ne laissez donc pas passer ce laps de temps si vous estimez que le taux attribué est insuffisant.

La CMRA : votre interlocuteur en cas de contestation

Le recours doit être porté devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA). Il s’agit d’une instance médicale indépendante rattachée à la caisse d’assurance maladie. Son rôle est de réexaminer votre dossier médical si vous contestez la première évaluation.

Étapes de la procédure de recours

1. Déposer le recours :

Adressez une lettre recommandée avec accusé de réception à la CMRA, en exposant clairement :

- Vos motifs de contestation ;

- Les éléments médicaux justifiant une réévaluation : certificats médicaux, examens spécialisés, second avis médical, etc.

2. Réexamen par la commission :

La CMRA peut décider de vous convoquer pour une nouvelle expertise médicale. Cet examen est mené par un médecin expert neutre chargé de réévaluer objectivement l’état de vos séquelles.

3. Décision de la CMRA :

La commission rend sa décision après étude complète de votre dossier. Elle peut :

- Maintenir le taux d’incapacité initial ;

- L’augmenter si elle estime que vos séquelles ont été sous-évaluées ;

- Ou, dans certains cas, le réduire.

Recours juridictionnel en cas de rejet : faites-vous accompagner

Si la Commission médicale de recours amiable (CMRA) ne modifie pas la décision de la CPAM ou si vous êtes toujours en désaccord avec l’évaluation de votre taux d’incapacité permanente (IPP), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire.

Ce recours, plus formel et juridictionnel, permet une réévaluation complète de votre dossier, avec la possibilité d’obtenir une expertise judiciaire indépendante. Le juge ne se limite pas aux seuls aspects médicaux : il examine également les éléments juridiques et peut remettre en cause l’intégralité de la décision contestée.

Cependant, cette procédure est technique, longue et complexe : elle nécessite une argumentation juridique solide et une stratégie rigoureuse. C’est pourquoi il est fortement recommandé de vous faire accompagner par un avocat spécialisé en droit de la sécurité sociale.

DefendsTesDroits collabore notamment avec Maître Maxime Bisiau, avocat spécialisé en sécurité sociale et qui vous accompagne dans la contestation et la réevaluation de votre taux d'IPP. Grâce à son expertise, il peut :

- analyser votre dossier et identifier les erreurs éventuelles de la CPAM ;

- vous assister lors des audiences et défendre vos droits devant le pôle social ;

- préparer une argumentation juridique et médicale solide pour maximiser vos chances d’obtenir une réévaluation favorable et une indemnisation optimale.

Saisir le tribunal judiciaire sans accompagnement peut fragiliser votre dossier. Un avocat expérimenté comme Maître Bisiau représente un atout décisif pour protéger vos intérêts.

Conclusion

Le calcul du taux d'incapacité permanente est une étape clé après un accident du travail ou une maladie professionnelle. Il influence directement les indemnités ou rentes que vous recevrez. N’hésitez pas à nous interroger depuis la page d'accueil pour obtenir des renseignements personnalisés.

FAQ – Tout savoir sur le calcul du taux d’incapacité permanente après un accident du travail

1. Qu’est-ce que la consolidation en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ?

La consolidation correspond à la stabilisation de l’état de santé d’une victime après un accident du travail ou une maladie professionnelle. Cela signifie que les soins médicaux n'ont plus d'effet notable sur l’évolution de l’état de la personne. C’est à partir de cette date que l’on peut déterminer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP), servant de base à l’indemnisation.

2. Peut-on choisir son médecin pour évaluer le taux d’IPP ?

Non. Seul le médecin-conseil de la caisse d’assurance maladie est habilité à fixer le taux officiel d’IPP. En revanche, si vous contestez ce taux, vous pouvez solliciter un avis médical indépendant. Ce second avis pourra appuyer un recours auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA) en cas de désaccord.

3. Quel est l’impact de l’âge sur le taux d’incapacité permanente ?

L’âge du salarié est un critère important dans le calcul du taux d’IPP. En effet, les séquelles peuvent avoir un retentissement plus important chez une personne âgée en raison d’une récupération plus lente ou de pathologies associées. Ainsi, à gravité équivalente, le taux d’incapacité peut être plus élevé chez une personne âgée que chez un jeune travailleur.

4. Peut-on demander une révision du taux d’incapacité après consolidation ?

Oui. Si votre état de santé s’aggrave après l’évaluation initiale, vous pouvez solliciter une réévaluation du taux d’incapacité permanente. Cette démarche doit être justifiée par des éléments médicaux récents (ex. : IRM, certificats médicaux, bilan fonctionnel). La demande se fait auprès de votre caisse primaire, qui pourra ordonner une nouvelle expertise par un médecin-conseil.

5. Quelle est la différence entre indemnité en capital et rente d’incapacité ?

- Indemnité en capital : versée en une seule fois si le taux d’IPP est inférieur à 10 %. Son montant dépend du taux et de votre salaire de référence.

- Rente d’incapacité permanente : attribuée à partir d’un taux égal ou supérieur à 10 %, versée de manière périodique (trimestrielle ou mensuelle). Elle est calculée selon le taux d’IPP et votre rémunération antérieure, et peut durer à vie.

Vous avez un problème juridique ?

Contactez-nousRetrouvez-nous sur les réseaux !

Retrouvez nos vidéos tous les jours, sur nos réseaux sociaux, pour éviter les arnaques du quotidien ensemble !